日本のエロは明るかった。

古代の神イザナギは女神イザナミに「俺の出っ張った所で、君の空いている所を刺しふさいで子を作ろうと思うけどどう?」と聞けば、女神は「いいね」なんて明るく答えてまぐわっちゃう。

太陽神が隠れて世の中が真っ暗になったことがあった。ありとあらゆる災いが起こり、いままで黙っていた悪神たちも騒ぎ始めた。そんな時、アメノウズメノミコトという女神が現れて、胸をはだけて性器を強調し、桶の上で足踏み鳴らし舞い踊った。するとそれを見ていた神々はわらった。

「わらう」の語源は「割る」である。世の中が真っ暗になってしまうようなどうしようもない閉塞状態を割ることができるのはエロによって誘発される「わらい」しかない。

いまの世の中、ちょっと暗い。こんな時こそ春画だ。しかも、それが展示されるのが、アメノウズメノミコトが足踏み鳴らして舞った舞台のような構造を持つ能舞台である。この展示で世の中の暗さを吹き飛ばしたい。

雑な言い方すると、日本人は春画という絵のジャンルが得意だったわけです。 世界にエロティック絵画は数あれど、春画はなんか群を抜いている。 逆に言うと、重厚な塊感の表現とか、壮大な歴史記録画とかは不得意だった。 その意味するところは何なのか、みなさんと一緒に考えたいですね。

江戸時代の庶民は、ユーモアセンスを持ち、また想像力豊かにエロを楽しんでいた。

春画はそれを伝える貴重な資料である。変わらない人の可笑しさに、日本人であることを改めて嬉しく思う。

エロこそ日本のイマジネーションの礎!

エロチックと可笑しさ、そしてひとそえのかわいらしさという春画の魅力はその後に連なる日本のエロに対するアプローチに通じている気がします。

AVしかり。かつて歌舞伎町にたくさんあった、笑いのセンス抜群のエロ屋の看板しかり。

猥褻だとして国内でその価値が毀損されてきた春画の魅力を歌舞伎町の片隅で味わえるのだから、難しい能書きや屁理屈を忘れて楽しみたい!

誇張表現の強い春画には「笑いがある」という。一人、または気心の知れた友人同士が眺めた場合ではそう思うだろう。

しかし、想いを通じる人同士が顔を寄せ合って観る場合はどうだろうか。笑いだけではない愛欲がそこに満ちてくるのではないか。

スマッパグループらしい第2会場が楽しみでである。暗闇と煌めき、そして男女が虚々実々の会話を交わすのではないかと思わせる空間が春画の新しい魅力を引き出すことを強く期待している。

歌舞伎を誘致するはずだった歌舞伎町。その芸能の聖地で、浮世絵の粋をきわめた春画を観る。

日本文化の幸せな掛け算に、なんだかわくわくしています。

高校生の頃、当時社会科を受け持っていた教師が授業中に突然放った思い出深い言葉

「いいかお前ら、エロビデオは見るな。エロ本を読むんだ。エロ本こそが創造力を養うんだ。」

田所先生、遂に僕は江戸時代が生んだ""創造力の頂""に触れる機会がやってきたようです。

問:2025年に新宿歌舞伎町能舞台で春画展を開催する意義を300~400字で。世界BF値導入推進委員会として応援

回答:2025年に新宿歌舞伎町の能舞台で春画展を開催することは、まさに「Beautiful Foolishness(BF値)」の精神を体現する試みです。

能という厳粛な伝統芸能の舞台に、かつて禁忌とされた春画を重ね合わせることで、表現の領域を越境し、制度や常識に揺さぶりをかける大胆な美的挑戦が生まれます。

しかもその舞台が、新宿歌舞伎町という混沌と欲望の象徴的空間であることが、さらに意味を深めます。

春画に宿る非目的性、無名性、土着性、そして官能とユーモアの融合は、資本主義的な効率と消費の論理を超えた、もうひとつの価値体系を照らし出します。

私たち世界BF値導入推進委員会は、本展を“美しき愚かさ”の回復と拡張をめざす一里塚として、心より応援いたします。

感想:生成AIの言う通り!"

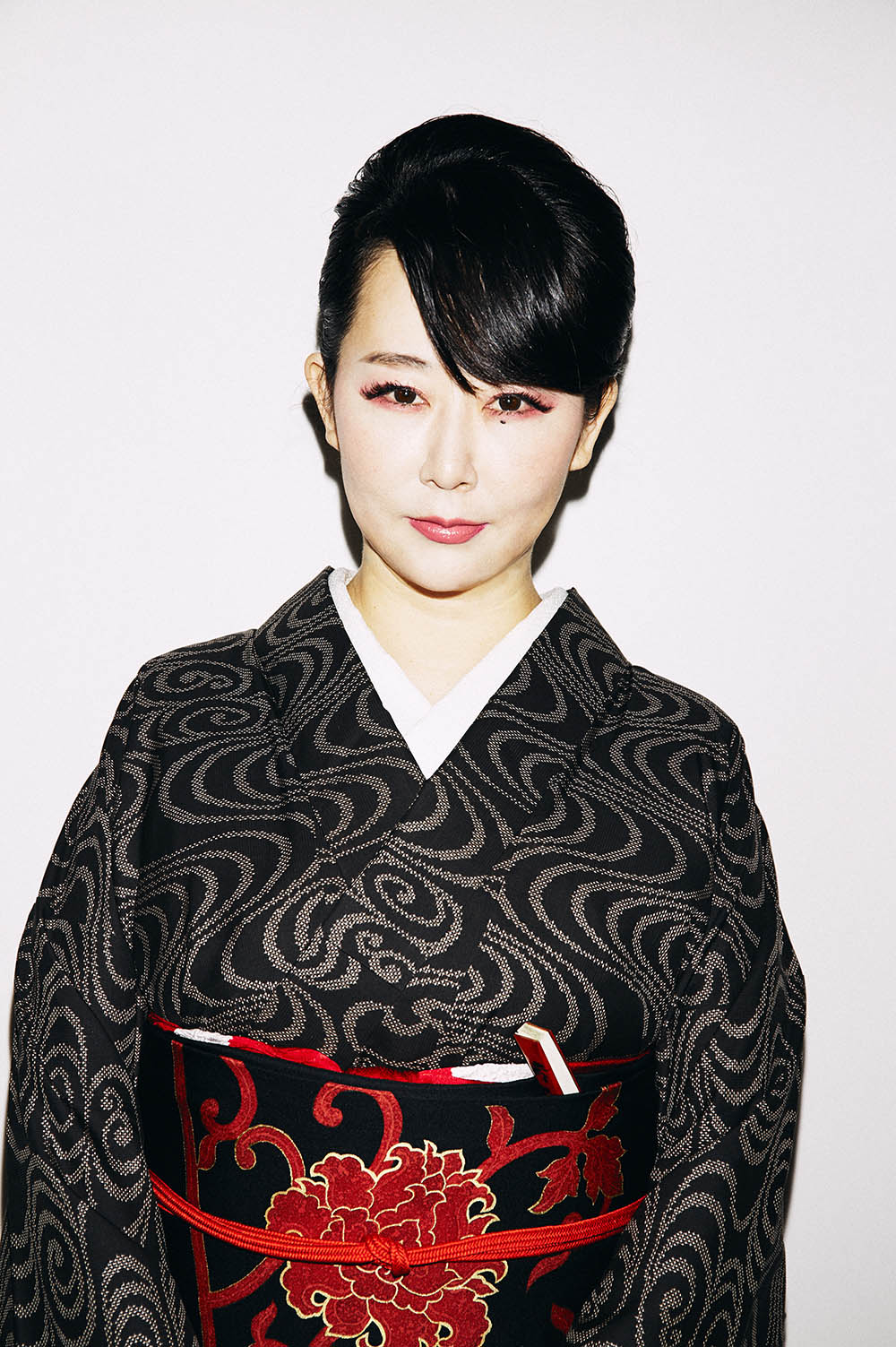

春画のことを「見るのはドキドキする絵」、そんな先入観に支配されていた私。

でも、一歩踏み込んでみたら驚きました。緻密な技法、漢詩や和歌、物語が織り込まれた構成――想像以上に奥深く、何層にも楽しめるアートだったのです。

最初に感じたのは、「こんなに想像力豊かな世界があったなんて!」という衝撃。そして、これは一部の人のためではなく、「みんな」が楽しんだ文化だったと知り、ますます魅了されました。

かつての人々が笑い、驚き、感じていた世界に今、歌舞伎町で触れられることにワクワクしています。

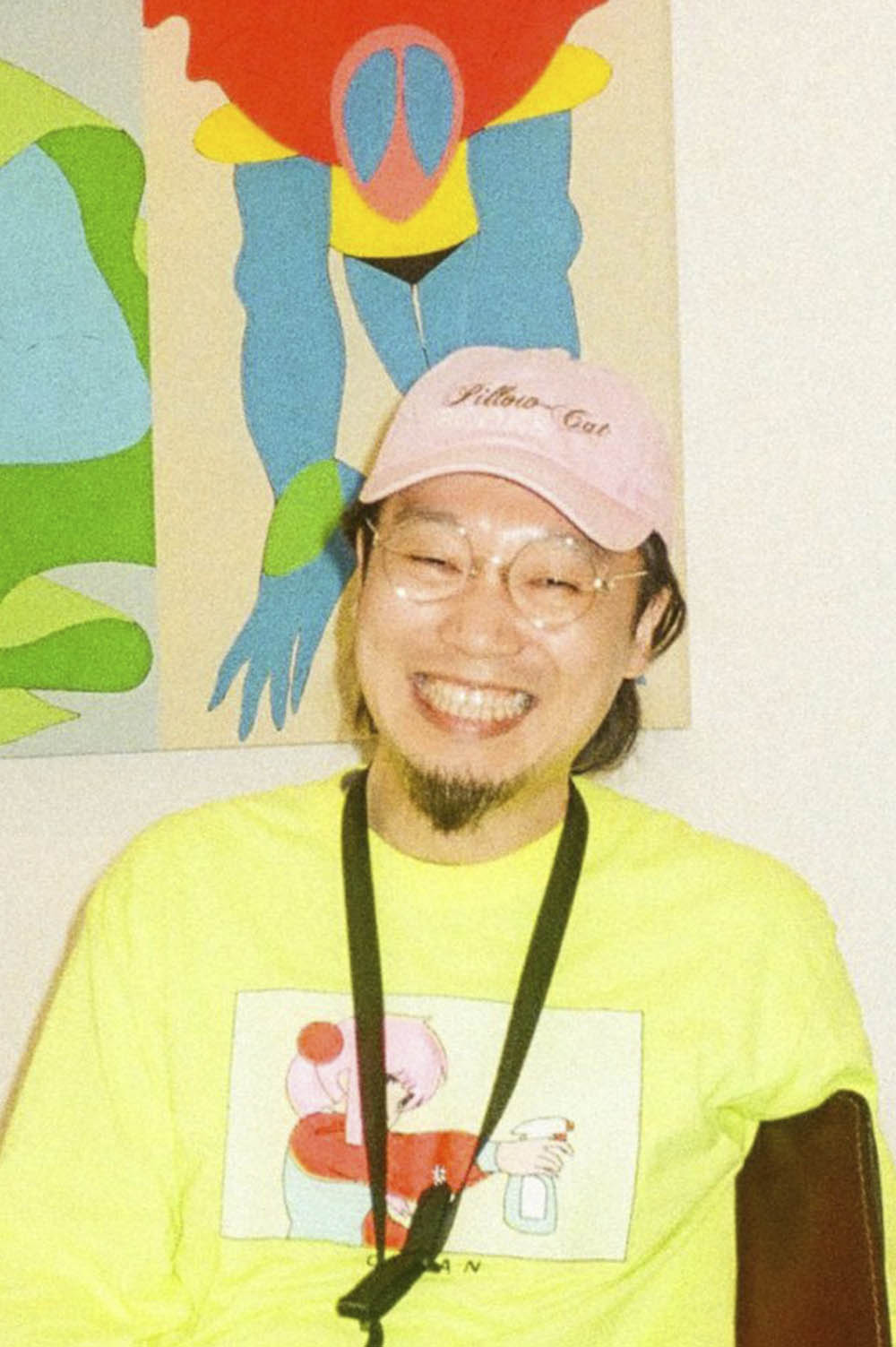

春画の、特に北斎の「蛸と海女」、歌川国虎の男根キャラなどは、わたしの怪獣志向を刺激する想像力で思わず頬が緩んでしまう。人が生きる限りエロティシズムは無尽なわけで、春画を見る事は生きている喜びである。

真面目にふざけて、さりげなく大胆に、そして粋に遊ぶ。

これに尽きる。

昨今の名声や見返り、自己実現、承認欲求、数の自己満足、政治的正義ではなく、あくまでも粋に洒脱に。

これは現代の我々が見えなくなってしまった姿勢だ。

春画は明治の人間が否定して廃れたのではなく、現代の我々もいまだに否定していることに気付かなくてはならない。

「春画」は日本を代表する浮世絵芸術として知られていますが、かつては「猥褻」とされ戦後から2000年代前後までの長い間、性器や言葉まで塗り潰され出版されてきました。

もちろん、現在も一部隠さないと公の場では見せられず、春画に限らず現代美術でも、性的表現に対する公的なハードルはいろんな意味で高いままです。

そんななか歌舞伎町での春画展開催は、「あるべきものがあるべき場所に展示された」ようで興味深く、会場で性や生の表現が大いに語られることを願っています。

そして私は密かに初心者向けホストクラブツアー参加を野望中……誰かご一緒しませんか?

公園のトイレの落書き、土手に落ちていたエロ本、幼少の頃意図せず出会ってしまった「性」は悍ましくグロテスクなものだった。

大人になる少し前、春画を知った。その世界では男女、はてはケモノや妖怪までもみんな対等に性を謳歌している。

鎮座ますように描かれた剥き出しの性器もそのおおらかさに笑ってしまいコワくなかった。

清らかな線、美しい構図と色彩で描かれた絡み合う肉体は多幸感に溢れ何の後ろめたさもない。

「性」って楽しくておもしろいものなんだ。女であることに疎ましさや罪悪感を覚えていた私はそう教えられた。

性なる歓楽街歌舞伎町で春画という古の宝を鑑賞できる幸せ。私は思いっきり堪能したい。

私は子供と共に、国内外の現代美術を長年鑑賞してきました。海外での生活を経て日本に戻り、今あらためて思うのは、歌舞伎町という場所が日本の現代文化の中でとても重要な拠点であるということです。

同時に、ここで現代を生きる若者たちがどのように生きているのか――私は、母親として、彼らの姿に強い関心と想像を寄せ続けています。

春画は、江戸の町民たちが享受した視覚的娯楽であり、さまざまな快楽や笑いを与える文化だったと聞いています。

母として、そして現代を生きるひとりの生活者として、私は当時の人々の心身の状態や社会背景にも思いを馳せずにはいられません。

この春画展が、今の時代を生きる女性男性達にとって、心と身体を見つめ直すきっかけになればと願っています。

そして、若い世代とともにあらゆる世代が「私たちは何ができるのか」を語り合う場になったら、どんなにすてきでしょう。

華やかな色気や遊び心、予想を裏切るような仕掛けを通じて、私たちは単なる快楽を超えて、「その時代を生きた人間」の姿を見ることができます。

その視点を携えて、この展覧会を通じて今を生きる人間の在り方にも目を向けてみたいと思います。

笑ってあたたかく、ちょっとだけはずかしく、今生きていることを共に感じること。

その体温のなかの連帯こそ、今歌舞伎町に、また日本に求められているものかもしれません。

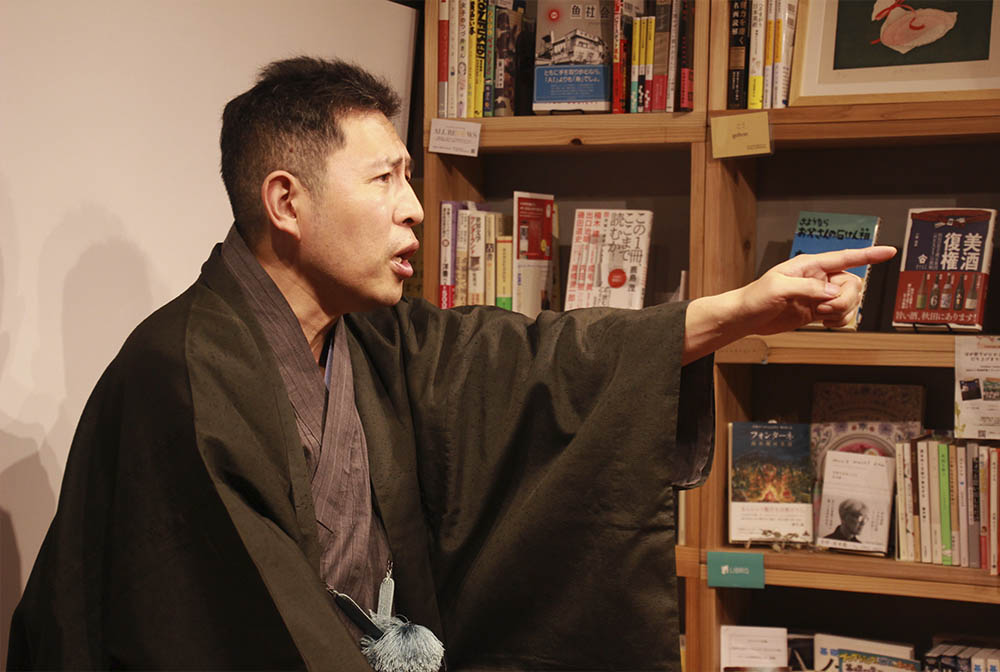

我々落語家にとって春画というものは身近なものです。長襦袢の生地や羽織の裏地、艶笑噺の本の挿絵など一般の方よりかは触れる機会は多いと思います。

美であり媚である春画は浮世絵の漫画なのか珍画なのか。写生ではなく、誇張の世界。春画が生まれた主因など思いを馳せてみたけれど、たまたまなのか必然なのか。

モノがモノですから江戸時代、幕府の制止があったという。それが何世紀も経て、欲望の街歌舞伎町で生で見られるおもしろさ。

様々な想いと体が重なり合った、勢力的な活動は私を興奮させるのであります。

この会の成功をお祈り致します。

エロが簡単に手に入る時代。

簡単に手に入るエロには笑いがない。

手を伸ばしても届かないエロ。そのエロを追い求める想像力。そこに笑いが生まれるのだ。

春画に描かれるエロと笑いから古き良き日本人の想像力に思いを馳せる。

「浮世絵を見ていると日本の漫画のルーツを感じる瞬間が多々あります。

春画を鑑賞することは、単に過去の性的表現を見ることではなく、江戸時代の人々の生活、価値観、芸術性を理解するいい機械になると思います。

若いかたに是非見て欲しい!

初めて春画に出会ったのは、美術館でもギャラリーでもなく、ラブホテルの一室でした。その絵は室内装飾の一部として不思議な存在感を放ち、艶やかでありながらどこかユーモラスな佇まいだったことが強く印象に残っています。

本展の会場は、ラブホテルが立ち並ぶ歌舞伎町のど真ん中。春画が持つ遊び心、そして生き生きとした表現を味わうには、これほど相応しい舞台はないように思います

面白くもないとされる世の中を面白く生きるには、人間の根底にある笑いとおかしみを見つめ、いのちが噴き出るさまを感じるのが一番ですよね。そして、日本人はそもそもその技に長けていたのではないか、と思うのです。

とかくキレイに、清潔に生きることが好まれる世の中ですが、猥雑さがあってこそのミニマリズムであり、動があっての静なのではないか、そんなことを近頃は思います。

笑いが生まれる春画展を楽しみにしています。

春画は羞恥や禁忌の奥にある生きる喜びとしての多様な性をそっと思い出させてくれますね!性を楽しみ、もっと優しく、もっと自由に、互いを尊重しあえる社会へ。全人類にハッピーセックス(^O^)

春画は、性や生をユーモラスに、時に挑発的に描いた、日本が誇る伝統文化。

長いあいだ“タブー”とされてきたなんてもったいない!

本来は、性をもっと自由に、風刺や笑いを交えて描き、人の多様なあり方をまるごと肯定するものだったはず。

歌舞伎町で生まれ育ち、この街の懐の深さと多様性を愛する者として、また、LGBTQ+の活動を通じて“性”や“生”と向き合ってきた一人として、自由とユーモアと多様性がぎゅっと詰まったこの展示を、心から楽しみにしています!

江戸時代は商業出版が始まった時代です。支配者層だけではなく、農民や村落のリーダーまでもが本を読むようになりました。つまり、みんなが同じような本を読み、同じような情報に接し、同じようなことを考え始めたのです。SNSやネットで同じ情報を見て、同じような意見を発する、現代のルーツはここにあるのかもしれません。つまり江戸の出版事情や読書について考えるのは、現代の情報問題に向き合うことと同義です。

猥雑とも芸術ともされ、規制と自由の狭間を揺れ動く春画も全く同じでしょう。歴史の問いであると同時に、現代の我々が芸術体験と倫理の問題として引き受けることができる。それは偏に、歌舞伎町や性産業について考えることとも地続きになりえます。

見て、鑑賞して、考えて、議論する。その一連の行動は、賛否どちらにせよ強力な批評に他なりません。何はともあれ、まずは見に行きましょう!

春信も歌麿も北斎も国芳もみな春画を描いた。浮世絵とネガ/ポジの関係にあった春画を無視して、江戸のイメージを語ることなどできはしないのだ。

江戸の人々が夢中になった春画は、ただ艶めかしいだけでなく、くすっと笑えて、絵としても美しい、人生の機微が詰まったアートです。

今回、その魅力が日本一の夜の街・歌舞伎町でよみがえります。煌びやかなネオンと、能舞台の静けさ。二つの空気が交わる中で、笑いと色気、そして人間らしさがゆるやかに広がっていきます。

肩ひじ張らずに楽しめて、気づけば心が軽くなる──そんな不思議な体験がここにはあります。春画を通じて芽生える笑顔や会話が、世代も国境も越えて広がっていくことを願っています。

春画侮るなかれ、文化の魁。

展示にあった本屋のセリフ「最近の客は目が肥えて、ちょろっとセリフを書くだけじゃ興味を持ってもらえない」。今じゃぎっしりと文を書くようになったんだと。落語に通じるところがあります。

映像で紹介されている、月のウサギを美女に擬人化したものなんぞ、まさにアニメ文化の先駆け。

江戸時代は「笑い絵」「わ印」と言われた春画。いつの時代も同性の飲み会での話題は性の話、この展示をひとつの笑いの話題にしてはいかがでしょうか。

春画って、エロいだけでなく、ちょっと笑えて、でも美しい。そんな江戸の遊び心が、今の新宿歌舞伎町でよみがえるなんて、なんて粋なんでしょう。

能舞台という格式ある空間で、春画が自由に舞うこの展覧会。春画は、性を描きながらも、性別や身分を越えて人の暮らしや感情、ユーモアも映し出し人々をつなぐ「わ」の芸術。そんな春画の世界に、改めて魅了されました。

「見てはいけないもの」ではなく、「見てみたいもの」として、多くの人が春画に触れ、感じ、語り合える場になることを願っています。

初めて春画に触れました。当たり前のようですが、あまりに自分の知る人間そのものであり、自分もまた同じ人間であることを知りました。

そして現代の感覚でも、直感でかっこいいと唸らせられる、多様なグラフィック表現の数々に、絵描きとしても歴史の延長にいることを思わされました。

新宿と春画。

私が想起したのは、寺山修司の映画『書を捨てよ町へ出よう』にて、青年が初体験をするシーン。新宿の売春宿のしつらえには春画が印象的に飾られていました。

このとき「春画」は、反体制、前衛、これらの交差する文化の拠点〈新宿〉の場に、生々しい存在感を醸しながらアヴァンギャルドの一つの小道具として存在していたように思います。

1971年のことです。

それから50年。今、私達は同じ新宿において、春画を実にカジュアルにかつスタイリッシュに楽しむことができるようになったと感じます。我々は全くこれを秘匿する必要もありません。ぜひとも多くの方に、お茶を飲むような感覚で春画を鑑賞していただきたいです。

とにかく息苦しい世の中。

こんな時代に生きている我々の頭の中は、きっと悩みや葛藤でいっぱいなことでしょう。僕もその一人です。

そんな中、ふらりと寄った春画展で僕は衝撃を受けました。

清々しいエロと突き抜けたバカバカしさを伴った作品の数々!僕のちっぽけな悩みは吹き飛びました!

思わず「そうそう!俺の求めていたものはこれなんだよ!」と心の中でバンザイしました。

春画は爆発だ!!!

Copyright (C) Smappa! Group / SCRAMRICE Ltd. All Rights Reserved.